「弾力のある身体」の三原則①「もたれてもたれず」

April 11th, 2025

「弾力のある身体」をつくる第一の原則は「もたれてもたれず」だ。

弾力がある、といっても肌がプリプリになるとかではない。それは資生堂にまかせよう。

弾力がある身体とは、押されたときに柔らかく弾き返すような力を備えた身体だ。

かたく頑張るのではなく、ふわりと受け止めることのできる身体。

殴る、蹴るといった個別の技術ではなく身体のありようだ。

私の先生は「相手に押されたれたところが足の裏になればいいんです。」

と言いながら私を押し飛ばした。

小柄で脚の不自由な老人に押されてしまうのだ。

この教えが私に立禅の力、弾力のある身体の原理を理解させてくれた。

そうか、足の裏は体重を支えている。

押されたところで自分の体重を支えればいいのだ。

そうすれば、足の裏と同じ役割を果たしていることになる。

押されたところで体重を支えるにはそこにもたれればいい。

弾力のある身体から生まれる力は、筋力が主体ではない。

利用するのは自分の体重、すなわち重力である。

しかし相手にもたれてしまうと、相手が動いたときに体勢が崩れてしまう。

そこで「もたれてもたれず」だ。

私は最近、カルビよりロースを好むようになってきた。

油が多いと胃がもたれるのだ。なぜか本題からそれてしまった。なぜだろう。

前の相手に10の重さでもたれたら、同時に後ろにも10の重さでもたれるようにする。

具体的には掌で相手を押したら、後頭部や腰で後ろも押すのだ。

「全方向にもたれる」とも表現できる。

それは身体がふくらむようでもある。

太気拳ではバネを引っ張るような、水の中にいるような抵抗感を感じる稽古がある。

これは身体を支える感覚のよすがとなる、素晴らしいアイデアだ。

全方向にもたれると、結果として中心は動かず真下に落ちることになる。

前にも後ろにも右にも左にももたれているから、もたれていないようでもある。

「全方向にもたれつつ支える」ともいえる。

「重心を落とす」ではなく「もたれてもたれず」と表現するのは、重心を落とすだけでは相手に力を伝える感覚がつかみづらいからだ。

重心が真下に落ちているから、相手が動いても自分が崩れることはない。

「弾力のある身体」への三原則①は、

もたれてもたれず=全方向にもたれつつ支える=重心を真下に落とす

とまとめることができる。

相手からの力を地面に吸収する(=支える)、同じルートを反対方向に、地面からの力を相手に伝える(=もたれる)。

これが太気拳武禅会で養おうとしている力だ。

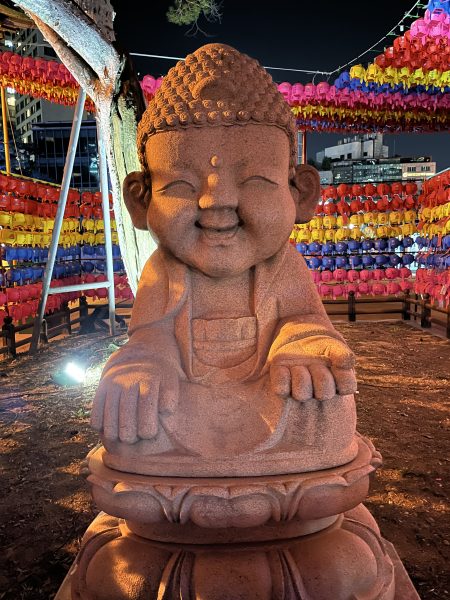

ソウルの曹渓寺にて。ゆるキャラ的な。